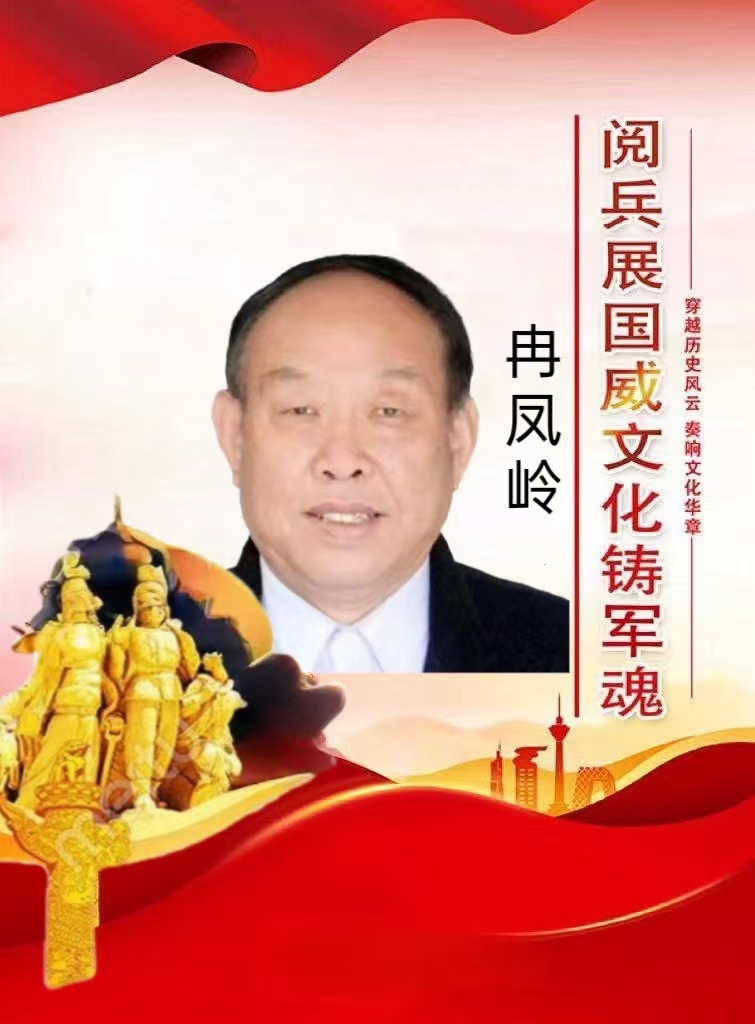

冉凤岭——阅兵展国威·文化铸军魂

冉凤岭——阅兵展国威·文化铸军魂

《阅兵展国威·文化铸军魂》本期特别推荐人物冉凤岭。穿越历史风云,奏响文化华章。

当激昂的旋律响起,当整齐的步伐震撼大地,大阅兵,是一场视觉盛宴,更是一次文化的深度洗礼。它让我们在自豪与感动中,铭记历史,传承文化,向着中华民族伟大复兴的壮丽征程奋勇前行。让这激昂的阅兵旋律,永远奏响在文化自信的时代乐章里!,一位冉凤岭在当代艺术界备受瞩目的艺术家,以其深厚的艺术造诣和高尚的艺术情怀,被誉为“九三大阅兵国礼艺术家”。他的书画作品,不仅展现了中国传统书画艺术的精湛技艺,更承载了中华民族的文化自信与精神追求。在九三大阅兵这一庄严而神圣的时刻,冉凤岭老师向世界展示了中国书画艺术的独特魅力,更传递了中华民族的和平理念与文化自信,成为传递和平与友谊的重要使者.

冉凤岭,56年生于河北广宗。现居北京,7年的军旅生涯有缘受到王雪涛先生的指点。现为国家一级美术师,北京翰墨书画院副院长,博鳌亚洲艺术人才研究会副理事长,中国中外名人文化研究会学术委员会艺术顾问。24年9月代表作品《中国梦》荣获莫奈国际艺术金奖,25年4月荣获达芬奇国际艺术金奖,25年4月荣获梵高国际艺术大赛特等奖。2016年5月在纪念毛泽东、周恩来、朱德逝世四十周年全国书画名家作品大赛中,荣获金奖。

笔丹青绘苍穹,墨载壮志寻艺道

——记著名书画家冉凤岭

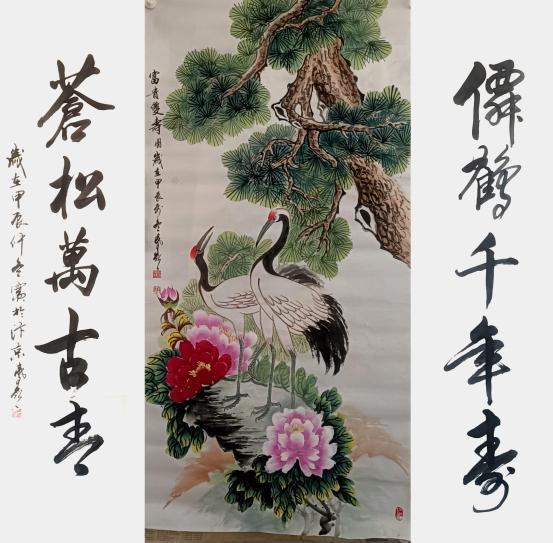

冉凤岭先生是一位书画兼优的艺术家,从他的其作品中不难发现深厚的功底,当然其中也蕴含着丰富的人生阅历与精神内涵。军旅生涯赋予笔墨刚毅的特质,使书画拥有力量感与震撼力。他的文人修养是深厚的,所在可以借古开今创作出极有传统韵味的书画佳作。比如《中国梦》这件作品以盛牡丹为焦点,巧妙地将枝叶花构成地图如雄鸡屹立,寓意国家繁荣昌盛、民族梦想绽放。色彩鲜明,构图大气,既展现了传统美学的韵味,又寄托了对国家未来的美好愿景,是一幅兼具艺术价值与时代意义的佳作。

尤其值得一提的是,冉凤岭曾经得到国画大师王雪涛的亲自指点,这段师徒缘分无疑是他艺术道路上的重要转折点,大师的言传身教不仅提升了他在技艺上的造诣,更重要的是为他打开了极为广阔的艺术天地,使其在继承传统的同时敢于突破常规,探索属于自己的艺术语言,可以自成一体为当代中国书画奉献一张亮丽的名片。

冉凤岭先生的牡丹主题创作,以其大气富贵,寓意中华腾飞的主旨脱颖而出,不仅形神兼备,而且富有深刻的文化内涵,展现出深厚的绘画功底与对传统文化的理解。在构图上冉善于运用大空间进行大创作,大处落笔小心收拾,使得画面既不失大气磅礴之感,又能细致入微地刻画每一朵花瓣的纹理与质感,让作品凝聚峥嵘如铁的力量。色彩巧妙地处理浓淡干湿的关系,对比与和谐,生机盎然,在画里画外又不失宁静雅致的主题氛围。他的牡丹画作不仅仅停留在视觉美感层面,而是通过牡丹寓意传达超脱于物象之外家国图腾,让人在欣赏之余不禁沉醉“国色天香溢中华”的精神氛围中,感受大国崛起的进程。因此,无论是从技法的角度还是从艺术表达的高度来看,冉凤岭先生的牡丹作品都是当代中国画体系中不可多得的佳作。

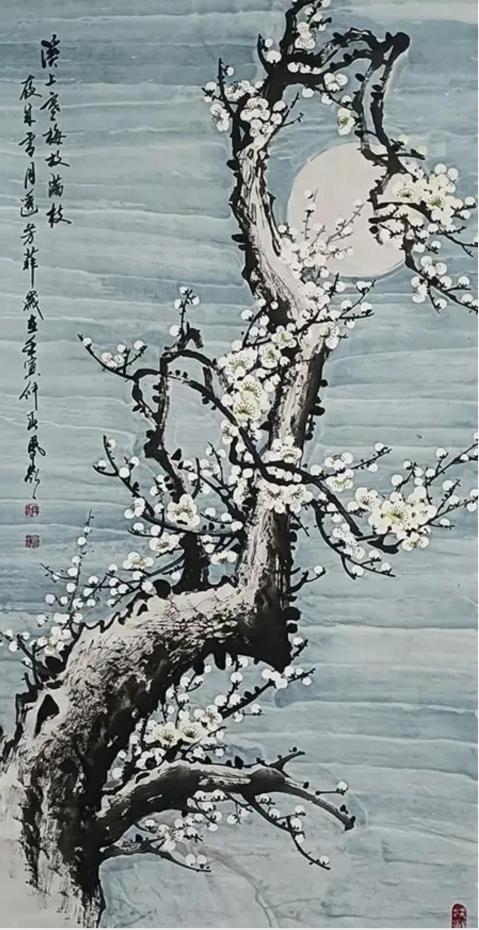

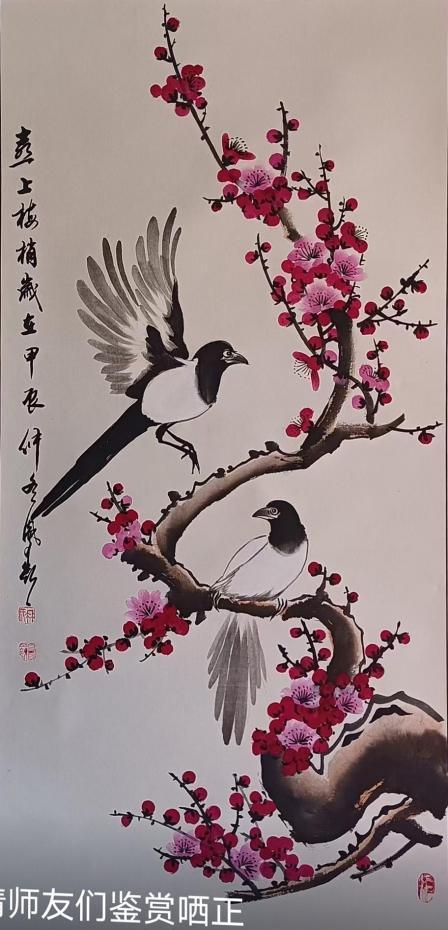

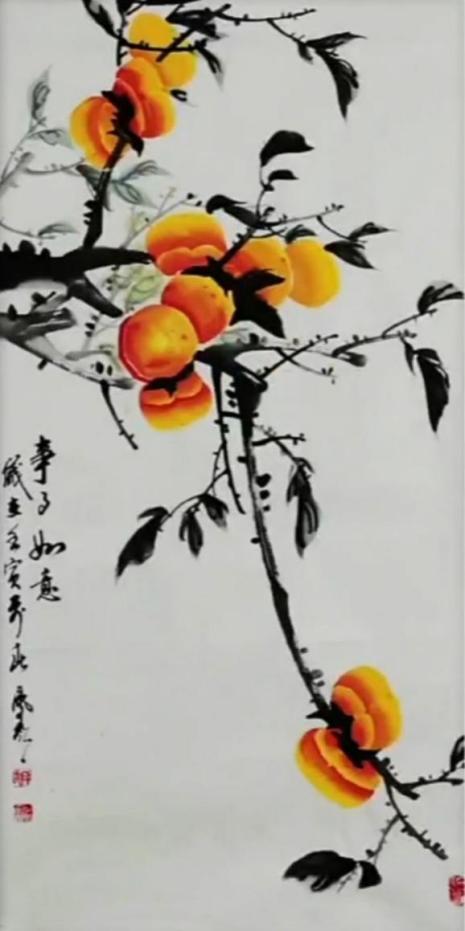

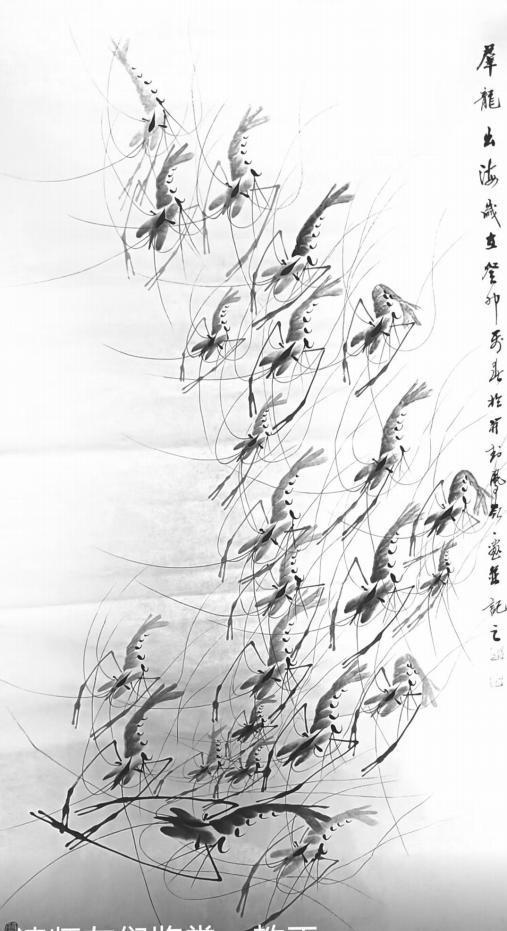

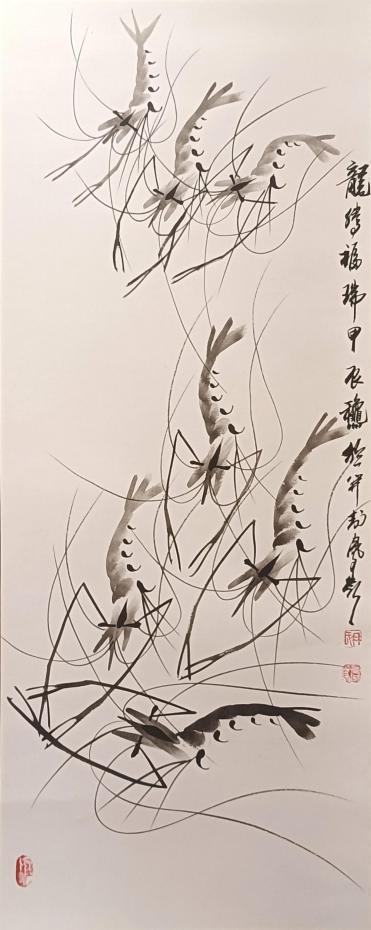

他的创作题材很丰富,无论是挺拔清秀的竹子图,还是出淤泥而不染的荷花图,亦或是傲霜斗雪的梅花图,均展现了富有魅力的东方审美特质,经由写生不仅是自然景物的再现,也是画以载道表达情操的外化。竹叶轻盈飘逸,荷花的圆润拥禅,梅花枝干遒劲,这些作品非常适合文化空间装饰,陶冶身心,舍此其谁?

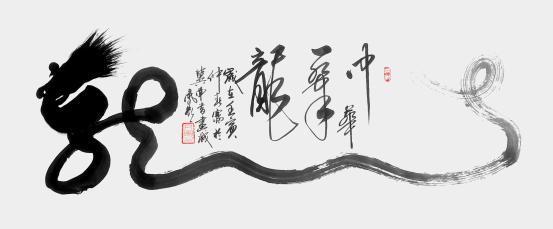

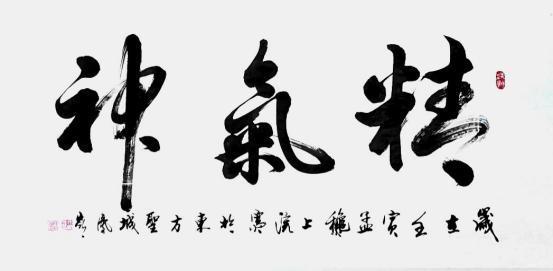

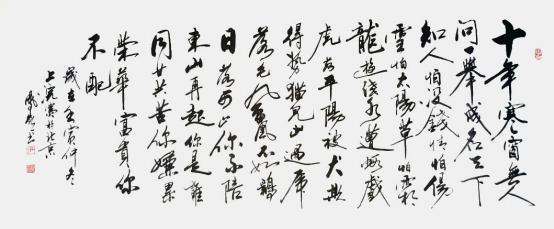

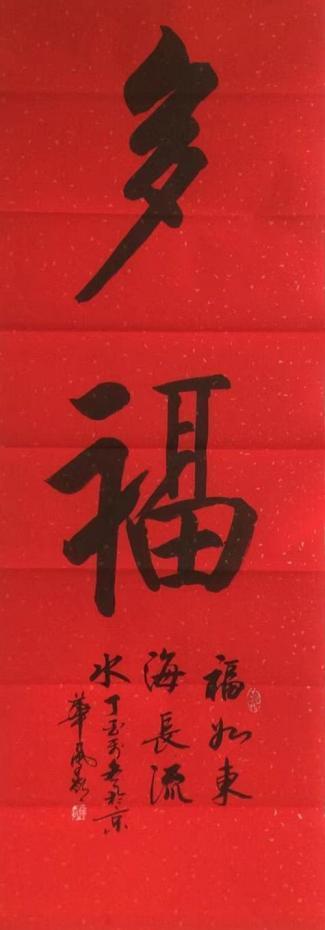

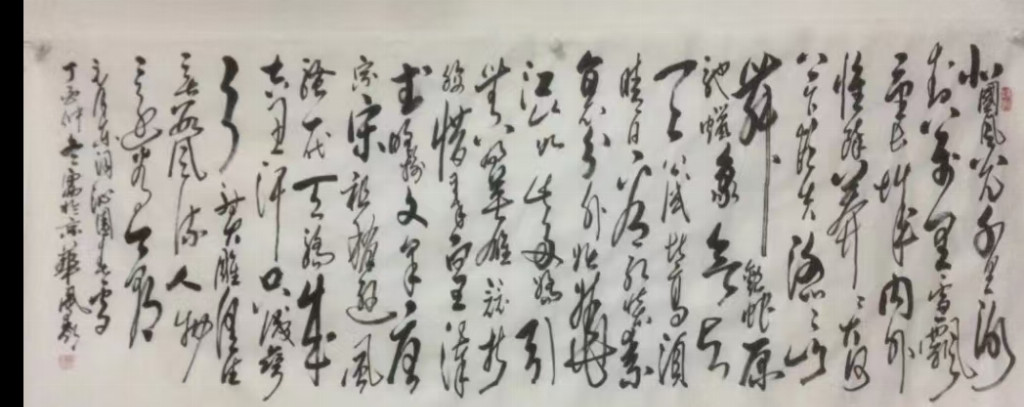

复观冉凤岭先生的书法创作,其笔下不仅是墨色的流转,更是跨越时空的艺术对话。他深谙二王书法精髓,将魏晋时期的洒脱与宋代的灵动巧妙融合,实践着当代文人书法的路线,在用笔上讲究起收顿挫,流畅富有节奏感,飘逸灵动魅力四射。在结构上追求严谨端正的理性美,空间布局把握极为独到,高低相倾,左顾右盼,布局疏密有致,空间构建能力的超乎寻常,恰是以白计黑,以黑计白的哲学情绪的镜像,笔墨载道,真实不虚。

妙笔丹青绘苍穹,墨载壮志寻艺道。整体来看,他的书画作品超越了单纯的技术展示,成为心灵与自然相融的人文表达载体。通过这一高度可以印证,冉凤岭先生不仅是一位技法娴熟的书画家,更是能够在书画基点之上进行艺道探索高站位文化贤者。他的艺术人生由技到入道,登高临天下,一览众山小!

著名书画评论家 罗成 2024 年 10 月 12 日